为深入学习与传承中华优秀传统文化,引导青年学子在经典文学作品中感悟人性之美、汲取精神养分,2025年10月28日,浪live

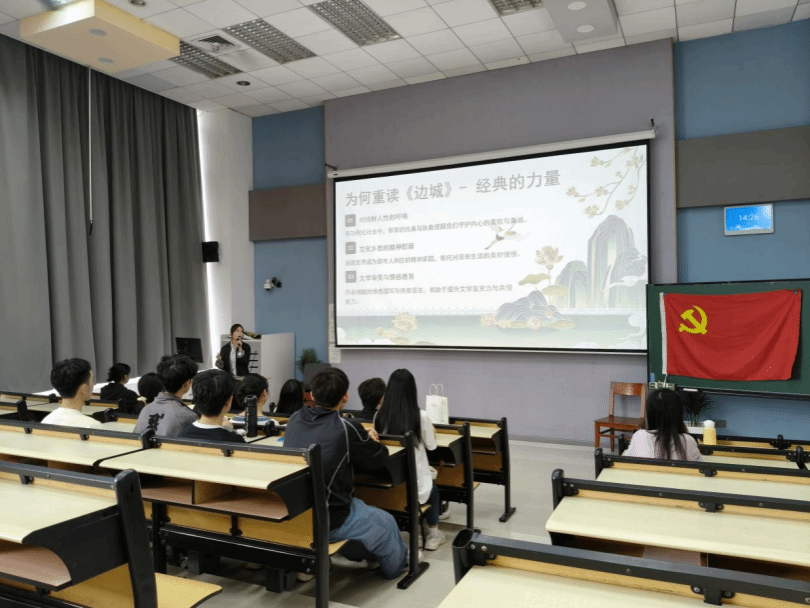

学生第一党支部与学生第三党支部在理科南211教室联合举办“读原著、学经典、做表率”系列读书活动暨“知行读书会”第18期。本次读书会以沈从文经典著作《边城》为研读文本,特别邀请学院杨文彪老师担任导读嘉宾,学生党支部书记欧阳曦、王沁芳及学生党支部党员、2025年第二期入党发展对象共同参与。

一、书籍简介

《边城》是现代作家沈从文的传世之作,首次出版于1934年,以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,用温润笔触勾勒出一幅兼具自然之美与人性之善的乡土画卷。小说以摆渡老人与孙女翠翠的相依为命为线索,串联起天保、傩送兄弟对翠翠的纯真爱恋,在端午龙舟、月下对歌的民俗风情中,铺展出错综的情感纠葛与命运遗憾。沈从文以“造一座人性的神庙”为创作初心,在书中熔铸了未受现代文明浸染的淳朴民风——老船夫摆渡分文不取的坚守、乡邻之间守望相助的温情、翠翠对爱情执着纯粹的等待,共同构筑起“优美、健康、自然”的人生形式。

二、嘉宾介绍

杨文彪,博士,讲师

2024年9月博士毕业于河北工业大学电子科学与技术专业,2024年11月于浪live

担任讲师。研究兴趣包括机器学习、群智能优化和数据挖掘。现已发表学术论文10篇,以第一作者发表SCI论文5篇,其中3篇刊登于人工智能领域中科院SCI分区TOP期刊。参与多项国家和省部级重点研发项目,获得博士研究生国家奖学金,并获国家留学基金委(CSC)资助,赴新加坡南洋理工大学(NTU)联合培养。

三、嘉宾导读

“为什么我们依然需要读《边城》?”杨文彪老师以这个直击人心的问题开篇,引发了在场党员的思考。他认为《边城》不仅在于优美的文字与动人的故事,更在于其传递的人性本真与精神追求,这正是当代青年需汲取的精神养分。随后,杨老师从书籍介绍、创作背景、读《边城》的当代意义以及《边城》的精神内核四个维度,深入讲解这部经典。

首先,杨文彪老师结合湘西独特的风土人情,剖析了小说中人性美、风情美、风俗美的三重意蕴,共同构成了沈从文笔下的湘西世界。人性之美是《边城》最动人的底色。沈从文以未受功利污染的湘西日常,呈现了人性本善的理想范本。

接着,杨文彪老师深入剖析了《边城》的悲剧内核与诗性语言。悲剧的根源,首先是沟通的缺失,误会与沉默造成的信息真空,最终导致了命运的错位,其次是命运的无常,三次意外便足以改变一切,揭示了“美”在偶然面前的脆弱。而“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”的开放式结局,更是将这种怅惘推向极致。

杨文彪老师指出,《边城》之所以能持续打动今日读者,源于其跨越时代的情感共鸣。在快节奏的当下,《边城》构建的精神“世外桃源”,让我们重新向往真诚与纯粹,而沈从文先生在赞美人性理想国的同时,也暗示了它的脆弱,这种对美好事物的惋惜,让作品的美感更加深刻。

四、学生党员分享

嘉宾导读结束后,学生第一党支部党员陈紫媚同学带来读书分享。陈紫媚同学剖析了《边城》的创作背景,1934年的中国,正处于内忧外患的动荡转型期,现代文明与传统农耕文明激烈碰撞。沈从文目睹都市文明中的虚伪与堕落,于是将目光投向故乡湘西,试图在文字中构筑一个未被现代“文明”玷污的纯净世界。茶峒镇的吊脚楼、龙舟赛,苗族与土家族的独特风情,不仅是故事的背景,更成为承载他理想人性的文化符号。

在核心内容梳理环节,陈紫媚同学以“误会催生的爱情悲剧”为主线,清晰还原了故事脉络。在这个故事中,陈紫媚同学着重解读了三重之美:自然之美,人性之美,情感之美,她引用沈从文的创作理念——“我要表现的本是一种人生形式,一种优美、健康、自然,而是又不悖乎人性的人生形式。”指出这部作品既是对湘西世界的深情挽歌,也是对人性本真的执着追寻。

谈及阅读感悟与当代回响,陈紫媚同学认为,《边城》在当下任具有重要的现实意义,它提醒人们守护内心的柔软与真诚,为都市人提供了安放文化乡愁的精神家园。她最后呼吁,愿每个人都能如翠翠般坚守纯真,如湘西山水般保持从容与诗意,在浮躁世界中寻得内心的安宁。

五、党支部书记总结发言

学生第一党支部支部书记欧阳曦老师对本次读书会作总结发言。首先,欧阳曦老师对杨文彪老师和陈紫媚同学为本次读书分享会所付出的努力表示了衷心感谢和高度赞扬。接着,欧阳曦老师在分享中谈到,美从未远离我们的生活,它存在于在真实可触的现实里,融在山川草木的自然中,更藏在日常点滴的烟火气里。我们唯有静下心来用心感知,在平凡中发现美好、体会生命本真的活力,才能始终保持积极向上的心态,让好心情与好情绪常伴左右。最后,欧阳老师也鼓励全体党员坚持阅读,读万卷书行万里路,带着饱满的精神风貌、开阔的眼界格局,走向更广阔的世界。(文案:谢咏斯 编辑审稿:谢玲)

撰稿:谢咏斯 审核:谢玲、王沁芳